Все о авто

Блог об автомобилях, устройстве, ремонте и не только...

вторник, 3 января 2017 г.

суббота, 13 февраля 2016 г.

Кто быстрее — турбо или атмо?

Кто быстрее — турбо или атмо?

С того времени, как на рынках автозапчастей появились первые турбины для тюнингованных автомобилей, возник вопрос — кто быстрее: атмосферники с большими распредвалами или автомобили с турбонаддувом. Ответ на этот вопрос простой и однозначный — турбо мотор, который собран правильно даст фору любому, даже самому «злому атмо».

Атмосферный двигатель, который раньше считался самым мощным, используется в боллидах Формулы-1. С одного литра такого двигателя снимается приблизительно 300 л/с. В 2011 году выпустили суперкар Aston Martin One-77, который оснащен атмосферным двигателем мощностью в 750 л/с. На данный момент это максимальная возможность атмосферного двигателя.

Если же рассматривать правильно и хорошо собранный турбо мотор, то он с одного литра объёма способен выдать до 900 л/с при условии наддува 5,5 атмосфер. 1,5 литровые моторы, которые применялись на Формуле-1 в период с 1977 по 1988 (турбо-эра), показывали от 700 до 1400 л/с. А сейчас такие моторы используют в драг ресинге класса «topfuel» в США. Только мотор имеет объём 8,2 литра и снимается 7000 л/с.

Турбина способна значительно увеличить мощность двигателя. Для примера: при увеличении наддува только на 1 атмосферу мощность увеличится приблизительно на 100%. Тоесть если двигатель изначально имеет 100 л/с, при давлении наддува 3 бар мощность его возрастает на 300 лошадиных сил. Но перед установкой турбины обязательно нужно подготовить такие элементы автомобиля, как шатуны, поршни, коленвал, сцепление, блок двигателя, трансмиссию и многое другое. В противном случае, есть большая вероятность возникновения проблем в их работе в связи с возрастающей нагрузкой.

Вывод напрашивается сам — машины с турбонаддувом значительно быстрее, чем автомобили, оснащенные атмосферниками. С фактами не поспоришь.

С того времени, как на рынках автозапчастей появились первые турбины для тюнингованных автомобилей, возник вопрос — кто быстрее: атмосферники с большими распредвалами или автомобили с турбонаддувом. Ответ на этот вопрос простой и однозначный — турбо мотор, который собран правильно даст фору любому, даже самому «злому атмо».

Атмосферный двигатель, который раньше считался самым мощным, используется в боллидах Формулы-1. С одного литра такого двигателя снимается приблизительно 300 л/с. В 2011 году выпустили суперкар Aston Martin One-77, который оснащен атмосферным двигателем мощностью в 750 л/с. На данный момент это максимальная возможность атмосферного двигателя.

Если же рассматривать правильно и хорошо собранный турбо мотор, то он с одного литра объёма способен выдать до 900 л/с при условии наддува 5,5 атмосфер. 1,5 литровые моторы, которые применялись на Формуле-1 в период с 1977 по 1988 (турбо-эра), показывали от 700 до 1400 л/с. А сейчас такие моторы используют в драг ресинге класса «topfuel» в США. Только мотор имеет объём 8,2 литра и снимается 7000 л/с.

Турбина способна значительно увеличить мощность двигателя. Для примера: при увеличении наддува только на 1 атмосферу мощность увеличится приблизительно на 100%. Тоесть если двигатель изначально имеет 100 л/с, при давлении наддува 3 бар мощность его возрастает на 300 лошадиных сил. Но перед установкой турбины обязательно нужно подготовить такие элементы автомобиля, как шатуны, поршни, коленвал, сцепление, блок двигателя, трансмиссию и многое другое. В противном случае, есть большая вероятность возникновения проблем в их работе в связи с возрастающей нагрузкой.

Вывод напрашивается сам — машины с турбонаддувом значительно быстрее, чем автомобили, оснащенные атмосферниками. С фактами не поспоришь.

Подписываемся, комментируем.

Будет интересно)

среда, 27 января 2016 г.

Система EGR

Система EGR: назначение и принцип действия

Как известно, наиболее токсичными составляющими выхлопных газов автомобилей являются углеводороды, оксиды углерода и оксиды азота. С первыми двумя довольно эффективно справляется каталитический нейтрализатор, оксиды же азота «отсеиваются» им недостаточно. Для уменьшения вредных выбросов оксидов азота и была создана EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Она не предназначена для улучшения технических характеристик мотора, а устанавливается исключительно из экологических соображений.

Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются.

EGR устанавливается и на бензиновые (кроме турбированных), и на дизельные двигатели. За счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов азота. Кроме улучшения экологических показателей (выброс NOx снижается до 50%), имеются еще некоторые «побочные» положительные последствия. В бензиновых моторах порция выхлопных газов, снижая разряжение во впускном коллекторе, уменьшает насосные потери, что способствует снижению расхода топлива на 2-3%. Работа при пониженной температуре в бензиновых двигателях снижает риск возникновения детонации, а работа дизельных моторов становится более мягкой. Выброс сажи у дизелей с системой EGR уменьшается на10%.

Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.

Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к глушению всей системы.

А почему EGR не устанавливается на бензиновые турбодвигатели? На атмосферных двигателях система работает практически только на средних оборотах. А на моторах с турбонаддувом рабочий диапазон еще меньше - и выходит, что цель не оправдывает средства. Поэтому производители применяют другие способы снижения выбросов NOx: жидкостное охлаждение наддувочного воздуха (что снижает температуру в камере сгорания) и бесступенчатую систему изменения фаз газораспределения (обеспечивающую внутреннюю рециркуляцию отработавших газов). При внутренней рециркуляции часть выхлопных газов попадает обратно в цилиндр в моменты перекрытия клапанов, когда одновременно открыты и впускной и выпускной клапаны. Технически перекрытие можно организовать и с помощью подбора формы кулачков распредвала, но в этом случае рециркуляция будет осуществляться на всех режимах работы двигателя. В системах же бесступенчатого регулирования перекрытие клапанов по команде блока управления происходит только в необходимых режимах.

Типы конструкций систем рециркуляции выхлопных газов

Типы конструкций систем рециркуляции выхлопных газовХотя принцип работы всех систем одинаков, их конструктивное исполнение отличается большим разнообразием. В любой системе EGR главной деталью является клапан. Отличия состоят в способе управления его работой и, соответственно, составе элементов. Впервые EGR появились на американских автомобилях еще в начале 70-х годов прошлого века. Они были пневмомеханическими, то есть управлялись только разряжением впускного коллектора. Как и любая механическая система, она не отличалась высокой точностью работы. С внедрением электронных систем управления двигателем EGR стали электропневматическими (Euro-2 и -3), а в дальнейшем появились и полностью электронные (Euro-4 и -5).

Клапан EGR может устанавливаться на впускном коллекторе, во всасывающем тракте, или непосредственно на блок дроссельных заслонок. Так как в дизельных двигателях система EGR перепускает большее количество отработанных газов, то и клапаны в таких системах имеют перепускное отверстие большего диаметра по сравнению с бензиновыми. В некоторых дизелях, особенно турбированных, давление на впуске может превышать давление на выпуске, что делает невозможным рециркуляцию выхлопных газов. В таких случаях для создания необходимого пониженного давления во впускной трубопровод устанавливаются регулирующие (вихревые) заслонки.

В пневмомеханических системах клапан удерживается в закрытом состоянии пружиной. При подаче разрежения в вакуумную полость мембрана преодолевает сопротивление пружины и открывает клапан. Выхлопные газы по каналу проходят в задроссельную зону впускного коллектора. Патрубок клапана EGR подключается к впускному коллектору в области дроссельной заслонки. На холостых оборотах и при торможении дроссельная заслонка закрыта, разрежение над заслонкой практически отсутствует, клапан EGR закрыт. При средних нагрузках двигателя дроссельная заслонка приоткрыта, и так как под ней возникает разрежение, то клапан EGR открывается. При полной мощности дроссельная заслонка открыта, разрежение в области дроссельной заслонки слабое, клапан EGR будет закрыт.

В электропневматических системах работой клапана управляет контроллер двигателя на основании показаний датчиков. В зависимости от того, какой датчик является основным, различают четыре типа систем:

• с датчиком противодавления выхлопных газов;

• с датчиком температуры выхлопных газов;

• с датчиком положения клапана EGR;

• с датчиком давления на впуске МАР (либо датчиком массового расхода воздуха МАF) вместе с датчиком кислорода (лямбда - зондом).

Кроме того, используются и другие датчики системы управления двигателем, например: датчик положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и др. На разных двигателях состав датчиков может меняться. ЭБУ в нужные моменты подает управляющие сигналы на электроклапан, который подключает или отключает источник разрежения к пневмоклапану EGR, Электроклапан имеет только два положения: открыт и закрыт. В более совершенных системах используется электропневматический преобразователь, который обеспечивает плавное регулирование степени рециркуляции. Для создания разряжения в некоторых конструкциях EGR может использоваться вакуумный насос.

В электронных системах EGR управление клапаном осуществляет непосредственно блок управления двигателем без использования вакуума. Существует две основные конструкции цифровых клапанов EGR: с тремя или двумя разновеликими отверстиями. Отверстия закрываются соленоидами в разных комбинациях. При трех отверстиях можно получить 7 различных уровней рециркуляции, при двух отверстиях – три уровня. Еще более совершенным является клапан, степень открытия которого определяет ЭБУ через шаговый электродвигатель. Таким образом, получается плавное регулирование потока выхлопных газов.

На некоторых двигателях в системе EGR применяется дополнительное охлаждение газов. Для этого клапан рециркуляции включается в штатную систему охлаждения. Такая мера позволяет еще больше снизить выброс оксидов азота.

Неисправности и обслуживание системы EGR

Неисправности и обслуживание системы EGRСо временем детали системы EGR даже в исправном двигателе покрываются нагаром. Больше подвержены этому явлению дизеля из-за содержащейся в их «выхлопе» сажи. Частые поездки на короткие расстояния ускоряют процесс загрязнения. А в неисправном двигателе он усиливается многократно. Причинами могут быть применение некачественного топлива, нарушения в работе системы питания, общий износ двигателя, повышенное содержание масла во впускном тракте. Излишек масла появляется при неисправностях системы вентиляции картера, изношенных маслосъемных колпачках или направляющих клапанов, неисправностях турбокомпрессора (износ подшипников, забитая маслосливная магистраль), завышенном уровне масла или применении масла, несоответствующего двигателю.

От отложений нагара в первую очередь страдает клапан EGR. Нагар мешает клапану плотно закрываться, нарушает подвижность штока. В конечном итоге клапан в каком-то положении заклинивает, что приводит к нарушениям в работе двигателя. Проявляются эти нарушения по-разному, в зависимости от того, в каком положении «завис» клапан. Кроме того, последствия заклинивания клапана разнятся в зависимости от типа двигателя и особенностей конструкции самой системы EGR. Чаще всего неисправности системы EGR приводят к неравномерному холостому ходу (плаванье оборотов, заниженные или завышенные обороты) и двигатель часто глохнет. Также могут наблюдаться рывки и хлопки в глушителе при разгоне и дергания и хлопки на впуске при сбросе оборотов, падение мощности, затрудненный запуск. На бензиновых моторах появляется детонация и пропуски воспламенения, а работа дизелей становится «жесткой». На турбодизельных моторах незакрывающийся клапан EGR снижает производительность турбины. На некоторых автомобилях блок управления при нарушениях в работе системы EGR переводит двигатель в аварийный режим.

Иногда клапан EGR под воздействием высоких температур прогорает, что равносильно его заклиниванию в открытом состоянии. Причинами прогара могут быть неправильная работа системы управления клапаном, высокое противодавление выхлопных газов, неисправный перепускной клапан турбокомпрессора. Иногда к таким последствиям приводит тюнинг двигателя с целью поднятия давления наддува.

Необходимо отметить, что все вышеописанные неприятности характерны для пневмоклапанов, управляемых разряжением. Электрические же клапана гораздо меньше подвержены закоксовыванию. Парадоксально, но их ресурс ниже, чем у пневмоклапанов из-за механического износа подвижных деталей. Увеличившиеся зазоры забиваются сажей, причем очистке клапан не поддается, необходима только замена.

Однако не во всех проблемах, связанных с пневмо - EGR, повинен клапан. Иногда виноваты детали вакуумной системы или управляющие элементы. Поэтому не стоит торопиться демонтировать клапан, вначале нужно проверить, подается ли на него разряжение. На большинстве автомобилей вакуумом управляются не только клапан EGR, но и, например, клапан регулирования давления турбокомпрессора, заслонки во впускном коллекторе, заслонки климатической установки, усилитель тормозов и т.д. (все зависит от конкретной модели). Повреждение любой вакуумной трубки или заедание клапана, подсос воздуха во впускном коллекторе скажется на работе EGR. К нарушениям может приводить и неисправный управляющий электроклапан, подающий разрежение на пневмоклапан, и неисправный датчик, входящий в систему управления EGR.

Ресурс различных систем EGR составляет от 70 до 100 тысяч километров (в отечественных условиях около 50 тысяч). После этого ее компоненты подлежат замене. Это в идеале. Однако желающих платить немалые деньги находится немного. Несложное и своевременное обслуживание системы поможет продлить ей жизнь. В пневмоклапане EGR необходимо периодически очищать седло и шток от нагара с помощью жидкости для очистки карбюратора. Делать это нужно осторожно, чтобы жидкость, агрессивная к резине, при попадании на диафрагму клапана не повредила ее. В системах с управляющим электроклапаном в нем, как правило, имеется фильтр, защищающий вакуумную систему от загрязнения. Его необходимо очищать.

Когда EGR начинает давать сбои, многие автовладельцы предпочитают заглушить ее. Как правило, это делается с помощью вырезанной из тонкой жести прокладки, устанавливаемой под клапан. Среди специалистов мнения о глушении системы расходятся. Одни считают его совершенно безвредным, а некоторые даже полезным. Вторые же полагают, что в результате повышается температура в камере сгорания, а это увеличивает риск появления трещин в головке блока цилиндров.

Простое механическое глушение клапана и удаление вихревых заслонок (там, где они есть) не всегда приводит к желаемым результатам. На турбодизелях возможны проблемы с регулированием давления наддува и повышенным износом турбины. На современных двигателях клапан EGR необходимо «удалять» и программно – перепрошивкой блока управления. В противном случае контроллер будет постоянно выдавать ошибку или даже переводить двигатель в аварийный режим.

Системы полного привода

Системы полного привода

Трансмиссии полноприводных автомобилей имеют различные конструкции. В совокупности они образуют системы полного привода. Различают следующие виды систем полного привода: постоянного подключения, подключаемые автоматически и подключаемые вручную.

Разные виды систем полного привода имеют, как правило, разное предназначение. Вместе с тем можно выделить следующие преимущества данных систем, определяющие область их применения:

• эффективное использование мощности двигателя;

• лучшая управляемость и курсовая устойчивость на скользком покрытии;

• повышенная проходимость автомобиля.

Система постоянного полного привода

Система постоянного полного привода (другое наименование – система Full Time, в переводе «полное время») обеспечивает постоянную передачу крутящего момента на все колеса автомобиля.

Система включает конструктивные элементы, характерные для полноприводной трансмиссии, а именно: сцепление, коробку передач, раздаточную коробку, карданные передачи, главные передачи, мелколесные дифференциалы задней и передней оси, а также полуоси колес.

Схема системы постоянного полного привода

.1. межколесный дифференциал передней оси

2. коробка передач

3. межосевой дифференциал

4. карданная передача задней оси

5. главная передача задней оси

6. межколесный дифференциал задней оси

7. раздаточная коробка

8. карданная передача передней оси

9. главная передача передней оси

10. вискомуфта

Постоянный полный привод применяется как на автомобилях с заднеприводной компоновкой (продольное расположение двигателя и коробки передач), так и на автомобилях с переднеприводной компоновкой (поперечное расположение двигателя и коробки передач). Такие системы различаются в основном по конструкции раздаточной коробки и карданных передач.

Известными системами постоянного полного привода являются система Quattro от Audi, xDrive от BMW, 4Matic от Mercedes.

Известными системами постоянного полного привода являются система Quattro от Audi, xDrive от BMW, 4Matic от Mercedes.Сцепление обеспечивает кратковременное отсоединение двигателя от трансмиссии при переключении передач, а также предохранение элементов трансмиссии от перегрузок. Коробка передач служит для изменения крутящего момента, скорости и направления движения автомобиля. В автоматической коробке передач функцию сцепления выполняет гидротрансформатор.

Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента по осям автомобиля и его увеличения при необходимости. Современная раздаточная коробка включает цепную передачу (зубчатую передачу), обеспечивающую передачу крутящего момента на переднюю ось, понижающую передачу в виде планетарного редуктора (в отдельных конструкциях) и межосевой дифференциал.

Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента по осям автомобиля и его увеличения при необходимости. Современная раздаточная коробка включает цепную передачу (зубчатую передачу), обеспечивающую передачу крутящего момента на переднюю ось, понижающую передачу в виде планетарного редуктора (в отдельных конструкциях) и межосевой дифференциал. Наличие межосевого дифференциала является отличительной особенностью раздаточной коробки системы постоянного полного привода. Для полной реализации полноприводных возможностей в конструкции системы предусматривается блокировка межосевого дифференциала.

Наличие межосевого дифференциала является отличительной особенностью раздаточной коробки системы постоянного полного привода. Для полной реализации полноприводных возможностей в конструкции системы предусматривается блокировка межосевого дифференциала. Блокировка дифференциала может осуществляться автоматически или вручную. Современными конструкциями автоматической блокировки межосевого дифференциала является вискомуфта, самоблокирующийся дифференциал Torsen, многодисковая фрикционная муфта.

Блокировка дифференциала может осуществляться автоматически или вручную. Современными конструкциями автоматической блокировки межосевого дифференциала является вискомуфта, самоблокирующийся дифференциал Torsen, многодисковая фрикционная муфта. Ручная (принудительная) блокировка дифференциала производится водителем с помощью механического, пневматического, электрического или гидравлического привода. На некоторых конструкциях раздаточной коробки предусмотрены функции как автоматической, так и ручной блокировки межосевого дифференциала.

Ручная (принудительная) блокировка дифференциала производится водителем с помощью механического, пневматического, электрического или гидравлического привода. На некоторых конструкциях раздаточной коробки предусмотрены функции как автоматической, так и ручной блокировки межосевого дифференциала. Карданные передачи обеспечивают передачу крутящего момента от вторичных валов раздаточной коробки на валы главных передач. Главная передача служит для увеличения крутящего момента и его передачи на полуоси колес.

Карданные передачи обеспечивают передачу крутящего момента от вторичных валов раздаточной коробки на валы главных передач. Главная передача служит для увеличения крутящего момента и его передачи на полуоси колес. Межколесный дифференциал обеспечивает распределение крутящего момента между ведущими колесами и позволяет полуосям вращаться с различными угловыми скоростями. В системах полного привода межколесный дифференциал применяется на передней и задней оси.

Межколесный дифференциал обеспечивает распределение крутящего момента между ведущими колесами и позволяет полуосям вращаться с различными угловыми скоростями. В системах полного привода межколесный дифференциал применяется на передней и задней оси.Для реализации полноприводных возможностей один или оба дифференциала имеют возможность блокировки. Блокировка межколесного дифференциала может осуществляться вручную или автоматически (вискомуфта, дифференциал Torsen). На современных автомобилях применяется электронная блокировка дифференциала.

Принцип работы системы постоянного полного привода

Крутящий момент от двигателя передается на коробку передач и далее на раздаточную коробку. В раздаточной коробке момент распределяется по осям. При необходимости водителем может быть включена понижающая передача. Далее крутящий момент через карданные валы передается на главную передачу и межосевой дифференциал каждой из осей. От дифференциала крутящий момент через полуоси передается на ведущие колеса. При проскальзывании колес одной из осей автоматически или принудительно производится блокировка межосевого и межколесного дифференциалов.

Система полного привода подключаемого автоматически

Система полного привода подключаемого автоматически (другое наименование – система On demand, в переводе «по требованию») является перспективным направлением развития полного привода легковых автомобилей. Данная система обеспечивает подключение колес одной из осей в случае проскальзывания колес другой оси. В обычных условиях эксплуатации автомобиль является передне- или заднеприводным.

Практически все ведущие автопроизводители имеют в своем модельном ряду автомобили с автоматически подключаемым полным приводом. Известной системой полного привода подключаемого автоматически является 4Motion от Volkswagen.

Конструкция системы полного привода подключаемого автоматически аналогична постоянному полному приводу. Исключение составляет наличие муфты подключения задней оси.

Раздаточная коробка в системе автоматически подключаемого полного привода представляет собой, как правило, конический редуктор. Понижающая передача и межосевой дифференциал отсутствуют.

В качестве муфты подключения задней оси используются вискомуфта или электронноуправляемая фрикционная муфта. Известной фрикционной муфтой является муфта Haldex, которая используется в системе полного привода 4Motion концерна Volkswagen.

Схема системы полного привода подключаемого автоматически

1. двигатель

2. раздаточная коробка

3. карданная передача

4. главная передача задней оси

5. межколесный дифференциал задней оси

6. муфта подключения задней оси (муфта Haldex)

7. межколесный дифференциал передней оси

8. коробка передач

Принцип работы системы полного привода подключаемого автоматически

Принцип работы системы полного привода подключаемого автоматическиКрутящий момент от двигателя, через сцепление, коробку передач, главную передачу и дифференциал передается на переднюю ось автомобиля. Крутящий момент через раздаточную коробку и карданные валы также передается на фрикционную муфту. В нормальном положении фрикционная муфта имеет минимальное сжатие, при котором на заднюю ось передается до 10% крутящего момента. При проскальзывании колес передней оси по команде электронного блока управления срабатывает фрикционная муфта и передает крутящий момент на заднюю ось. Величина передаваемого на заднюю ось крутящего момента может изменяться в определенных пределах.

Система полного привода подключаемого вручную

Система полного привода подключаемого вручную

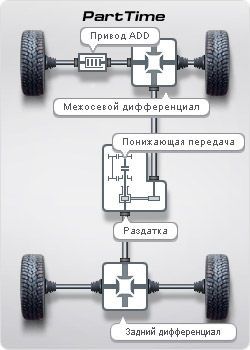

Система полного привода подключаемого вручную (другое наименование - система Part Time adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

, в переводе «частичное время») в настоящее время практически не применяется, т.к. является низкоэффективной. Вместе с тем, именно эта система обеспечивает жесткую связь передней и задней оси, передачу крутящего момента в соотношении 50:50 и поэтому является по настоящему внедорожной.

Устройство системы полного привода подключаемого вручную в целом аналогично системе постоянного полного привода. Основные отличия – отсутствие межосевого дифференциала и возможность подключения переднего моста в раздаточной коробке. Необходимо отметить, что в ряде конструкций постоянного полного привода используется функция отключения переднего моста. Правда в данном случае отключение и подключение это не одно и то же.

среда, 6 января 2016 г.

Кастер

Кастер

Кастер - угол продольного наклона оси поворота. Положительный кастер способствует устойчивости транспортного средства на поверхности трассы, но только при направлении вектора движения по прямой. Также, при положительном кастере, нижняя часть оси машины, самопроизвольно, «перекидывает» баланс на перед. Стоит также отметить, что избыточный кастер, наоборот, может довольно сильно затруднить управление автомобилем.

Контрруление – представляет собой разновидность корректирующего руления, служащего для управления автомобиля в управляемом скольжении. Выполняется при помощи резких, последовательных поворотов рулевого колеса в сторону противоположенную вектору движения, идущего в занос автомобиля.

среда, 23 декабря 2015 г.

Устройство генератора автомобиля

Устройство генератора автомобиля.

• 1.Корпус генератора является одновременно и основанием для статорной обмотки. Выполнен из легко сплавных металлов (чаще дюралюминий), и имеет «окна» для лучшего охлаждения во время работы. В задней и передней частях корпуса расположены подшипники для крепления на них ротора.

• 2.Статорная обмотка генератора выполнена из медного провода и уложена в пазах сердечника. Сердечник выполнен в виде круга и изготавливается из металла с улучшенными магнитными характеристиками (трансформаторное железо). Поскольку генератор автомобиля является трехфазным производителем энергии, поэтому статор имеет три обмотки, соединенные между собой треугольником. В местах соединения фазных обмоток к ним подключается выпрямительный мост. Провод для изготовления фазных обмоток имеет двойную термоустойчивую изоляцию, чаще всего применяется специальный лак.

• 3.Ротор представляет собой электромагнит и имеет одну обмотку. Обмотка располагается на валу ротора. Сверху обмотки ротора расположен сердечник из ферро магнитного материала. Диаметр сердечника на 1,5-2 мм меньше диаметра статора. Для подачи напряжения управления с реле-регулятора на обмотки ротора, применяются медные кольца, которые располагаются на валу и соединены с обмоткой ротора посредством графитовых щеток. Реле-регулятор, выполняет функцию контроля и регулировки напряжения на выходе генератора. Выполнен в виде электронной схемы и имеющий выходы к щеткам.

• 4.Реле-регулятор может устанавливаться как непосредственно в корпусе генератора, в этом случае регулятор выполняется в одном корпусе со щетками. Или отдельно от генератора, тогда щетки устанавливаются на щеткодержатель.

• 5.Выпрямительный мост имеет шесть диодов с прямым током более 40 Ампер. Диоды располагаются на токопроводящих основаниях (плюсовом и минусовом), попарно и соединены по схеме Ларионова. Соединение по этой схеме позволяет на выходе получить постоянное напряжение из трёхфазного переменного. В народе выпрямительный мост именуется «подковой», потому, что токопроводящие основания диодов для удобного расположения в корпусе, имеют вид подковы.

- В основу работы автомобильного генератора положен принцип порождения переменного электрического напряжения в обмотках статора под воздействием постоянного магнитного поля, которое образуется вокруг сердечника ротора. Двигатель приводит в действие ротор генератора при помощи ременной передачи. На обмотку возбуждения (ротора) подается постоянное электрическое напряжение, достаточное для образования магнитного потока. При вращении сердечника вдоль обмоток статора, в последних наводится ЭДС. Сила магнитного потока регулируется реле-регулятором, увеличением или уменьшением подаваемого напряжения на щетки, и зависит от нагрузки, снимаемой с плюсовой клеммы генератора. Напряжение на выходе генератора колеблется в пределах 13,6 в летнее время и 14,2 в зимний период (для реле-регуляторов у которых имеется встроенный контроль температуры окружающего воздуха). Такого напряжения достаточно для дозаряда аккумулятора и поддержания его в заряженном состоянии. Бортовая сеть так же питается от клеммы генератора автомобиля и включена параллельно аккумулятору

Подписаться на:

Сообщения (Atom)